【備忘録】2025年10月からUPの「最低賃金相当の収入手残り」はどんなもんか

最低賃金が毎年10月頃から更新されますが、その度に更新しているメモのようなものでございます。

はい、備忘録です🫡

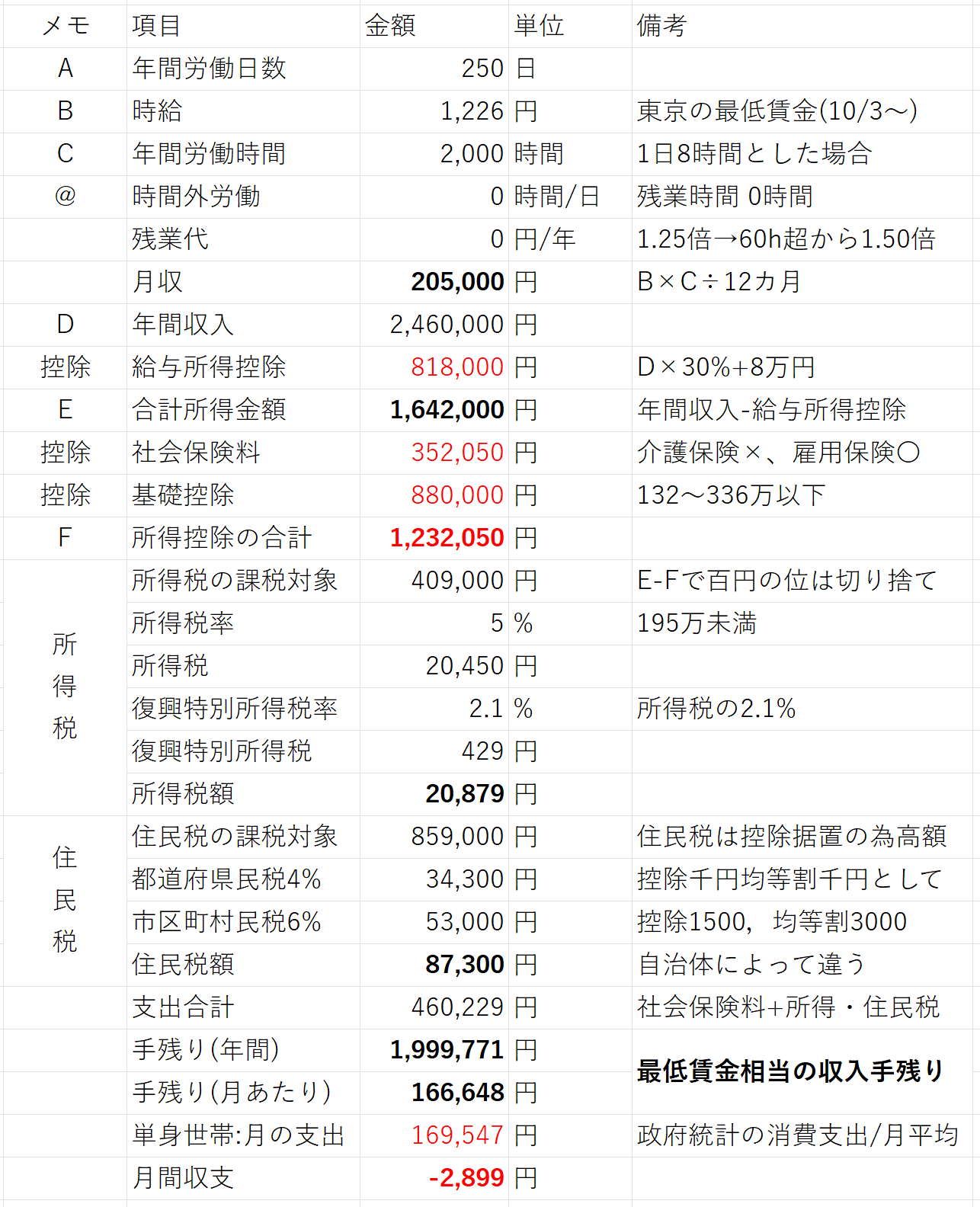

私の定義する「最低賃金相当の収入手残り」は

・年間休日115日で労働日数250日

・年間労働時間は1日8時間で2000時間

・支出計算は政府統計の単身世帯

これを月で割ったものから一般的な控除を引き、税金を試算し、一般的な生活費を引いた手元に残っているお金がどの程度か…というモノです。

最低賃金相当の収入手残り

最低賃金

まずは最低賃金が上がったので厚労省のページより

東京1,226円。

政府に企業の給料操作する権限無いんだから最低賃金上げるなら企業向けで同額の控除とか個人向けで給与所得控除も毎年セットで入れないと税の原則で言うフェアではなくアンフェアですよね🤔

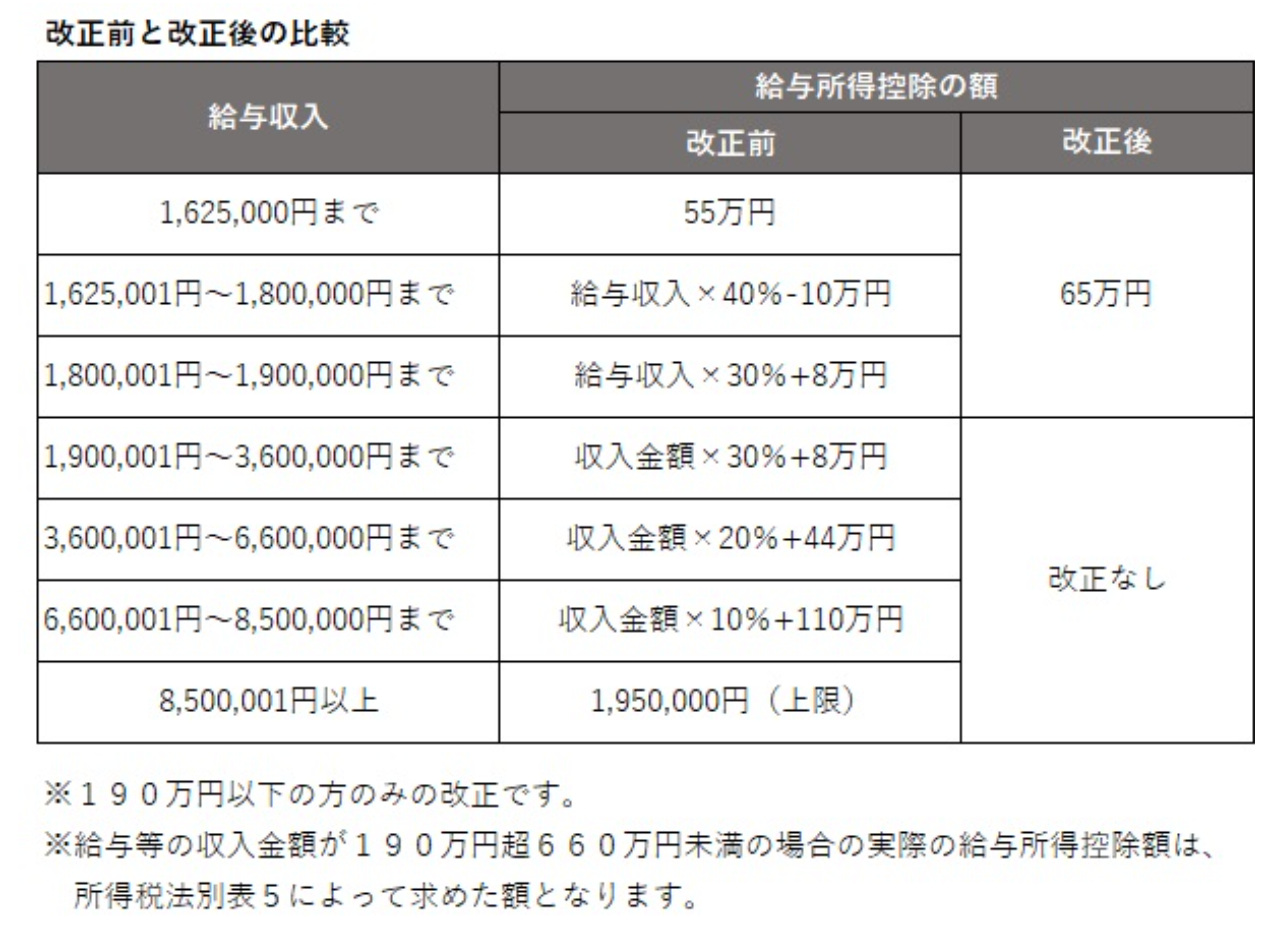

給与所得控除

続いて給与の所得控除、これがヤバい。

給与所得控除は10万円引き上げて65万円になったと年収の壁の時の控除の絡みで騒いでいましたが、これの対象者はなんと給与収入で190万円までの人です。

つまり東京の最低賃金で見るならこんな感じ。

年収190万以下にするなら年間労働時間は1,536時間、一日8時間労働したとするなら年間休日は173日で週休3日以上。

政府が統計として発表している単身世帯の平均的な支出は2024年で16万円越えですから、税引き前でもうすでに足りていません。

平均なんだからもっと働けば足りるだろうって?じゃあ給与所得控除も平均まであげなさい。

「平均的」な人達に効かない制度にするという事は効かせる気がないという事で、大多数の労働者の皆様においては改正なしであります😊

ひどい話です。

社会保険料

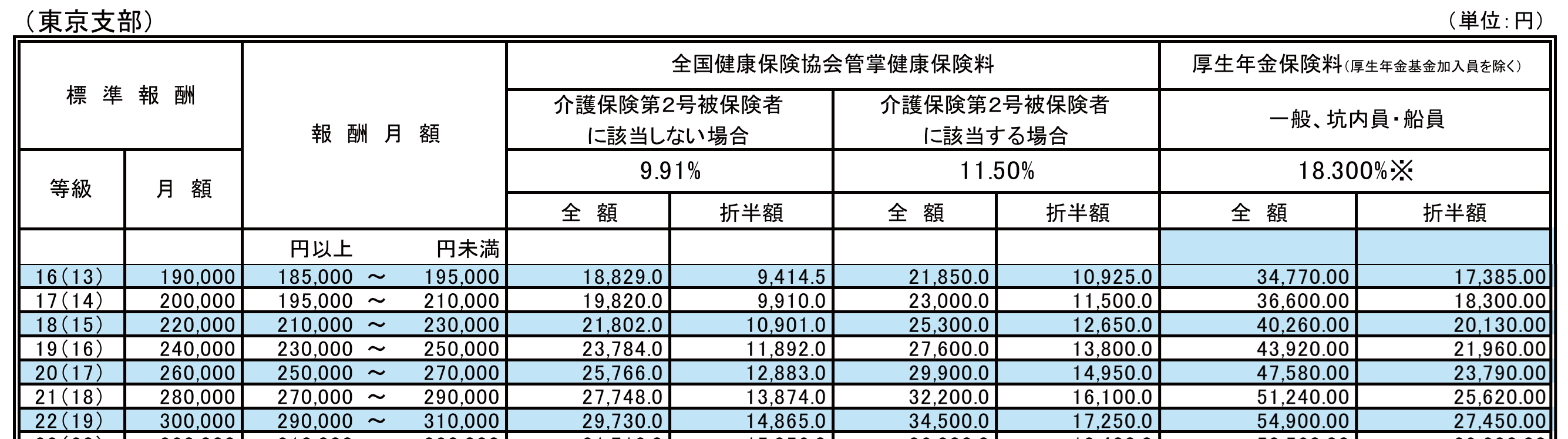

とりあえずこれは令和7年度版ですが、協会けんぽの東京のPDFです。

試算では205,000円だったので17(14)等級で40歳未満なら9.91%、厚生年金は18.3%で月額計算で健康保険が月9,910円、厚生年金が18,300円なので338,520円。

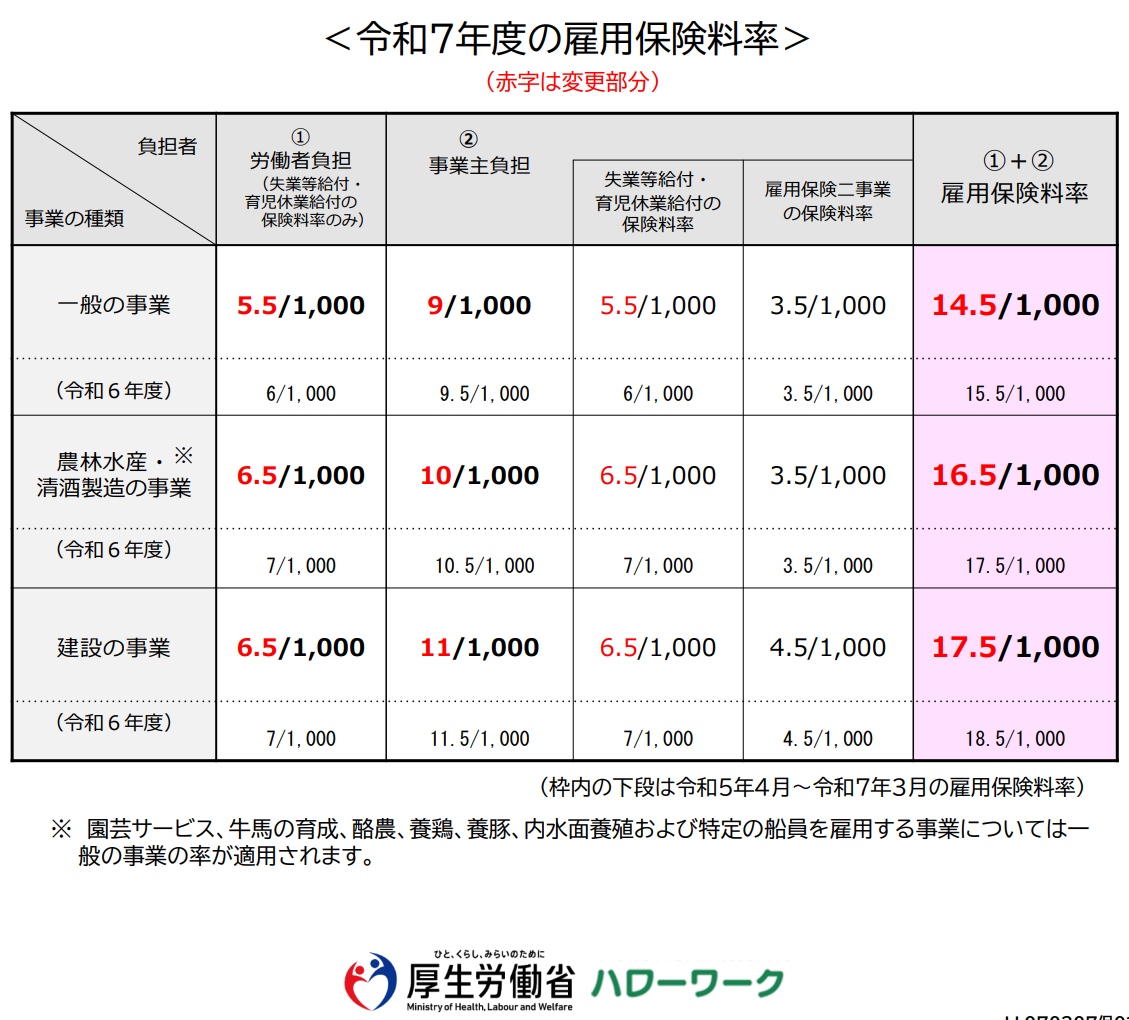

あとは雇用保険料。

労働者の負担は5.5%なので13,530円で累計352,050円。

基礎控除

年収の壁問題で変更された控除ですね。

1 基礎控除の見直し

(1)次のとおり、合計所得金額に応じて、基礎控除額が改正されました。

合計所得⾦額132万円以下 : 95万円(改正前:48万円)

合計所得⾦額132万円超336万円以下 : 88万円(令和9年分以後は58万円)(改正前:48万円)

合計所得⾦額336万円超489万円以下 : 68万円(令和9年分以後は58万円)(改正前:48万円)

合計所得⾦額489万円超655万円以下 : 63万円(令和9年分以後は58万円)(改正前:48万円)

合計所得⾦額655万円超2,350万円以下 : 58万円(改正前:48万円)

相変わらずわかり難い書き方ですね、これでは給与の支給額で見てしまう人もいるんじゃなかろうか、合計所得金額は給与所得控除後の金額です。

株だとかその他の所得も考えれば「合計所得金額」と書くのは問題ないと思いますが、一文「給与所得のみの方は給与所得控除後の金額です」とか入れてくれればそれで済むのに。

さらに改正前の48万に比べると95万!88万!と変化は甚だしく見えますが、再来年からはほぼみんな58万まで落とされます。

所得税

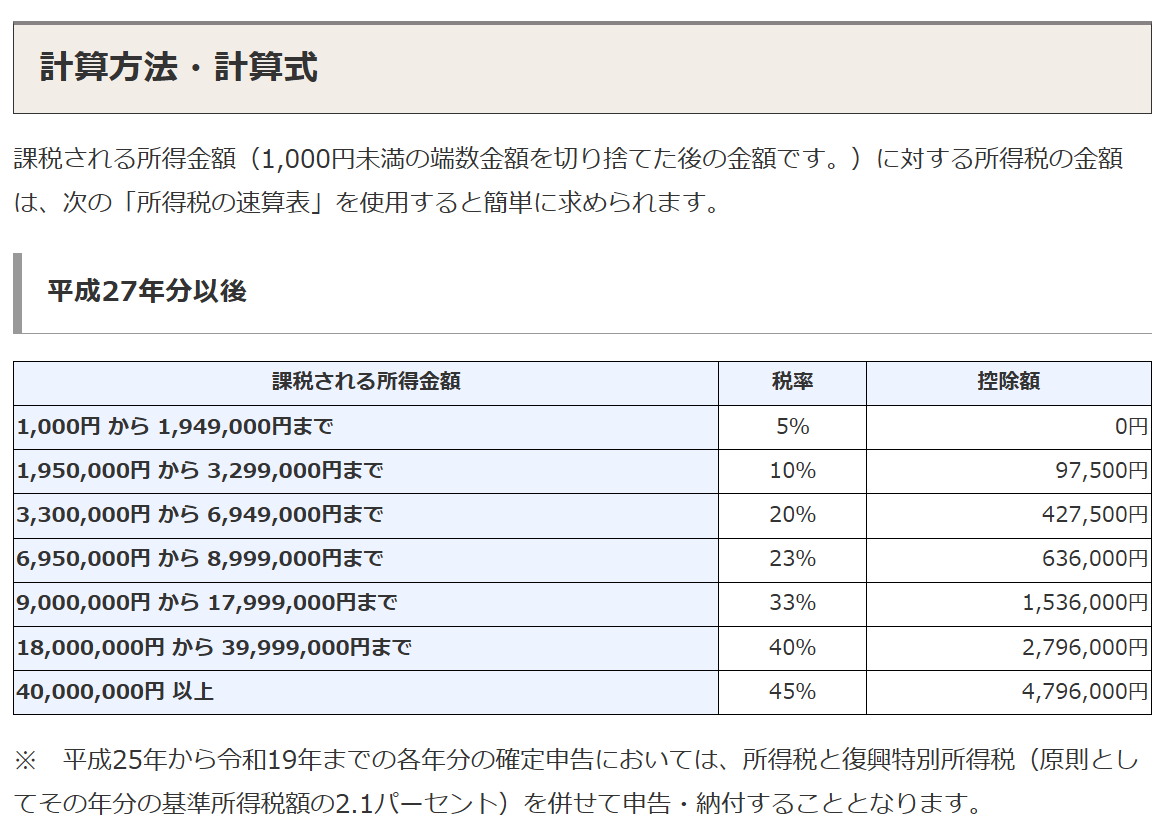

所得税は特に変化無し、課税される所得金額は控除を引いた後の金額なので今回は年間収入246万円、給与所得81.8万で合計所得金額164.2万、控除は社保で35.2万の基礎控除88万で123万、これを引いて所得税の課税対象は40.9万円。

所得税率は5%になるので20,450円で特別復興税2.1%の429円を追加で20,879円。

今回は基礎控除が大きいので来年度の所得税は皆結構安くなると思います、逆に同じ条件の人だと来年は基礎控除が30万円も下がるので、年収500万ぐらいの人で共済控除をしていない人、ある時は所得税10万円である時は13万円とか記憶に残っている人は最も注意が必要で、来年の所得税は安くなりますが再来年の所得税が元に戻って2~3万円多くなる可能性があります、ご留意を。

住民税

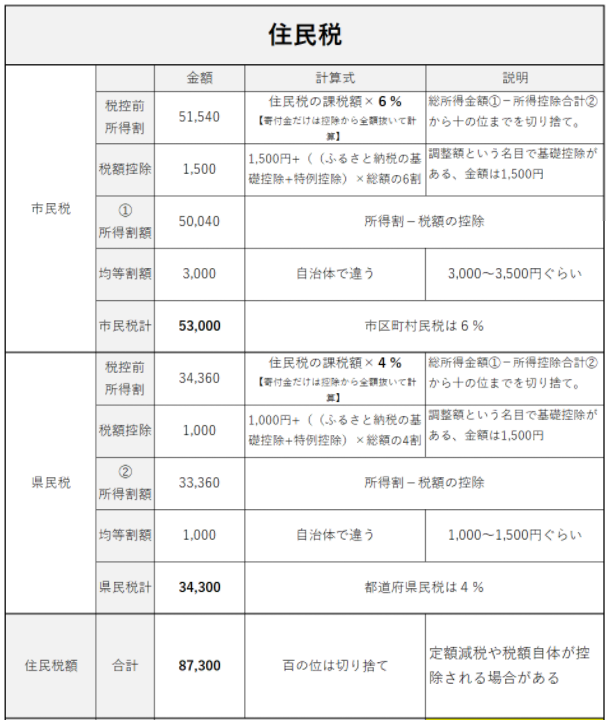

これもひどい、住民税の基礎控除は据え置きになっています。

所得の基礎控除は48万円でしたが、住民税の基礎控除は43万円でした。

来年から基礎控除のMAXは95万円まで引き上がりますが、住民税の控除はなんと43万円でそのままなのです。

基礎控除が使われないので、住民税の課税される金額は

年間収入246万円、給与所得81.8万で合計所得金額164.2万、控除は社保で35.2万。

住民税の基礎控除43万、控除を引いた住民税の課税対象は85.9万円。

所得税の課税標準額40.9万円と比べると倍以上です。

自治体によって違いますが、ざっくりこんな感じで87,300円ぐらいで所得税の支払いの4倍以上あります。

もしも住民税の基礎控除も所得税の基礎控除と同額にする…となっていたら本「最低賃金相当の収入手残り」の条件なら42,300円ぐらいまで落ちていました。

ひどい話です。

・

・・

・・・

実際には家族によってだったり源泉がどうかとか寄付金控除とかでもっと分かりづらいのですが、確定申告後かつ住民税の支払い後の所得は恐らくこんな感じだと思います。

最低賃金相当の収入手残り

年間手残り 1,999,771円

月あたりの手元資金 166,648円

という事が分かりましたさて、ではこれで上昇し続ける物価の中生活するのにかかる費用は賄えるのでしょうか、見てみましょう。

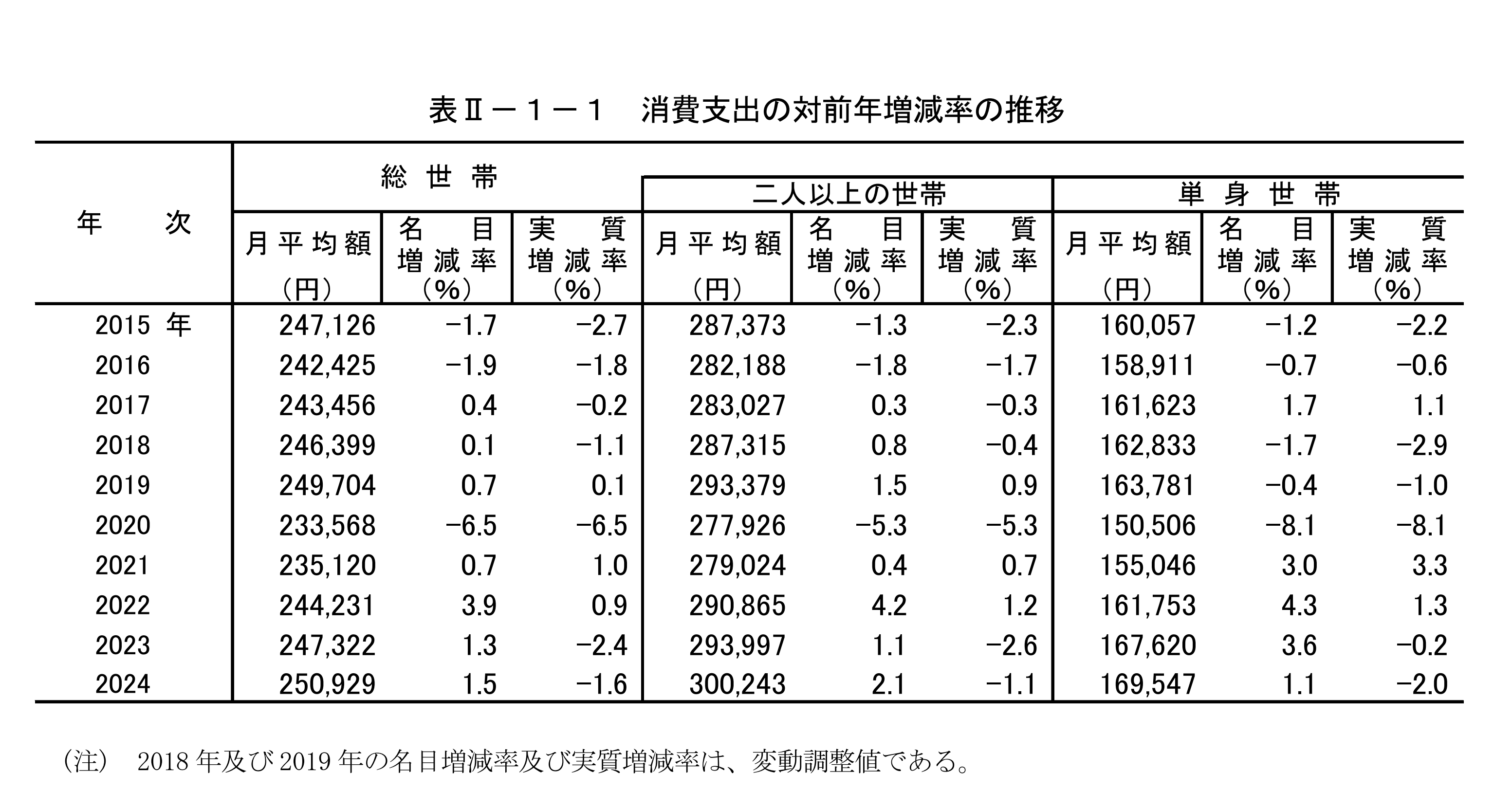

政府統計より、家計調査報告

政府の調査によると、単身世帯の家計収支は2024年で169,547円だそうです。

手残りは166,648円なので、2,899円足りません。

投資で!とか言っている人もいましたが、投資するお金も無いし投資を回収するまでは平均的な生活はしてはいけないんでしょうかね?

東京でワンルーム借りるっていうと平均で10万円ぐらいか、足立とか板橋とかなら7~8万ぐらいかもしれませんが仮に10万円としましょう。

電気代7,000円、水道代2,500円、ガス代2,500円の計1.2万円。

スマホの代金割賦や通信費で月5,000円、食費は自炊するにしても外食するにしても一人暮らしの食費は平均…なら東京で4万なら安すぎるぐらいか。

政府の家計調査の統計でも4万円ぐらいだし、あとは家具とか雑貨とか布団とか必須家電とか生活する上で必要なものを買うお金を5,000円、歯磨きとか洗剤とかシャンプーとか消耗品を買うのに5,000円、なるべく100均で済ませる努力をしたと仮定。

合計 167,000円

ああ、やっぱり必需品の段階で全部消えてる。

とりあえず食費が重いから「もやし」にするとか「冷凍うどん」にするとか外食控えるとかしないと好きな物も買えません。

ちなみに支払っているほぼ全てのものに消費税が10%程度かかっていますので、そこでも絡めとられています。(事業向け以外の賃料は非課税)

平均以上のことはほぼ何も出来ないし、ほぼ何もしないで1年過ごしてもマイナス3,000円弱の通帳が手元に残るだけです。

地獄すぎますが控除が増えた来年でも、控除の減った再来年でも普通にあり得る話なんですね。

…ある一定の所得になるまで、担税力が出るまで非課税世帯にしたら良いのになぁと常々思います。

給与所得などの労働による所得が無いは稼ぐ能力があるんだから手当や控除はむしろ必要なくて、政府が必要だと思う税収総額の見込みから「年収どの程度の人が正当に税金を払う事で得られる税収」を目標にそこまでの年収になれば控除が受けられるという形にすればとりあえず控除MAXの所まで働くという事まである種コントロール出来るハズです。

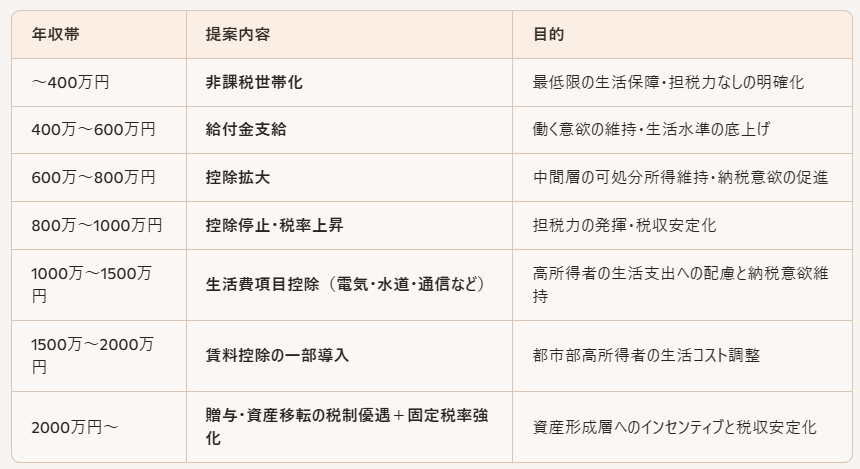

例えば…

そう、例えばです。

平均年収600万円以上が分岐なら400万までは非課税、600万に進むことで給付金がもらえる、続けて600万を超えても800万までは給付ではなく控除が増え続け800万で止まる、さらに続けて1000万から先に向かうと固定の税収に変化、税金は上がるが壁を超えるほど控除出来る項目が増える、例えば最初は電気代や水道代、ガス代、インターネット代金や雑費の一部など、続けて1500万なら賃料の何割かを控除、さらに続けて2000万を超えれば贈与などの税制優遇を受けられるが固定の負担も重い。

政府は国民の収入が高まるほど固定の税収が増え安定性が増す、国民は累進的な課税制度でありながら同時に給料が高まるほどに資産効果が高まっていく。

所得が増えるほど細かな控除が出来るようになるので税収は落ちる、でもその控除を行うという事はモノを買っているという事です。

つまり消費を押し上げる結果に繋がり、控除が増えれば増えるほど頑張って使いますので消費に繋がります、そして消費と消費を受けた企業の成長により結果個人から取れる所得は多少減額するかもしれませんが、その減枠した分の税収は物価と消費向上によるGDPと共に向上した企業や個人から循環的に回収できます。

政府で行うべきインフラの整備や警察、高速道路、通信、医療…絶対的に必要な税支出はあります、正しい支出の為に正しい税収は絶対的に必要。

正しい税金の使い方をされるのであれば、国民も余計な事考えないで希望を持って働くし、税に対して感謝の気持ちも芽生えるだろうし納税意識も大きく変わると思うんだけどなぁ。

朝、希望をもって目覚め 昼は懸命に働き 夜は感謝と共に眠る

麻生太郎